| System Abt | |

|

Im Jahre 1882 wurde dem Schüler und langjährigen Mitarbeiter Riggenbachs,

Roman Abt in Luzern, ein patent auf ein neues Zahnradsystem erteilt. Die unmittelbare

Veranlassung zur Durchbldung desselben waren die Bemühungen des Geheimrats

Albert Schneider um den Bau einer Bahn in dessen engeren Heimat, im Harz. Die Anlage

eine Schmalspurbahn würde unter den obwaltenden Verhältnissen nicht genügt haben;

ein wohlüberlegte, auf Grund des gewöhnlichen Reibungsbetriebs ausgearbeiteter Entwurf

einer Vollbahn aber erfordete eine Bausumme von 9 Millionen Mark. Eine solche Summe

konnte unmöglich verzinst werden. |

|

In dieser Bedrängnis machte sich die Seele jener Bemühungen, A. Schneider, damals Direktor der Halberstadt-Blankenburger-Eisenbahn, an das eingehende Studium der bereits vorhandenen Zahnradbahnen, in dem berechtigten Gefühle, daß dieser bauart die Fähigkeit innewohnen müßte, auch für grßëre Verhältnisse ähnliche Vorteile zu bieten, wie in den bisherigen Ausführungen für Vegnügungs- und kleine Werkbahnen. Bei der Entschiedenheit und Arbeitskraft dieses Mannes konnte der Erfolg nicht ausbleiben. Die grundlegenden Studien schlossen mit der Überzeugung, daß der Zahnradbetrieb auch den Anforderungen einer großen Bahn genügen werde, besonders wenn an den Lokomotiven gewisse Bedingungen hinsichtlich Leistungsfähigkeit und Teilung der Arbeit erfüllt werden könnten. Der gründlichen Bekanntschaft mit den damals ausgeführten Zahnradbahnen folgte jene mit den Technikern, welche auf dem Sondergebiete tátig waren, und das Endergebnis war das Zahnradsystem von Abt mit seiner ersten Anwendung auf der Harzbahn. Die bisher bekannten Zahnstangen waren dem Wesen nach als Leitern zu betrachten, auf welche sich der Zug stüzte und Sprosse um Sprosse hinaufkletterte. Statt nun den Stützpunkt unten anzunehmen, konnte er auch ebesowohl oben gesucht und dementsprechend die Zahnstange als Seil oder Gelenkkette durchgebildet werden, wobei ganz wie bei der Leiter, auch eine Verankerung der Zahnstange mit jeder Querschwelle möglich wurde. Eine weitere Ahnlichkeit mit der Kette ließ sich dadurch erreichen, daß die neue Zahnstange nicht auf stumpf gestoßenen Stücken, sondern aus Gliedern gebildet wurde, die ineinander übergriffen und somit ein zusammenhängendes Ganzes bildeten. Ein ebensolcher Zusammenhang war aber auch noch in der Verzahnung zu erreichen. Die Mechanik kennt hierfür längst erpröbte Lösungen, bekannt unter der Bezeichnung Whitesche oder Kegelräder, sodann die Stufenzahnräder. Wo es sich im Maschinenbau um sehr rasch gehende Getriebe handelt, oder um solche, die, wie z.B. bei gewissen Hobelmaschinen, eine ganz sanfte gleichmäßige Arbeit liefern sollen, oder um solche, die sehr großen Druck auszuüben haben, wie bei gewissen Walzwerken und Preßwassermaschinen, werden mit bestem Erfolge derartige Stufenräder angewendet. Gerade diese drei Anforderungen treten aber vereint beim Zahnbetriebe auf Eisenbahnen auf. Stufenräder mußten sich daher auch hier bewähren und die zugehörige Zahnstange mußte entsprechend verschränkte Verzahnungen erhalten. Damit is ihre Arbeitsweise derjenigen der gewöhnlichen Reibungsräder um ein Bedeutendes ähnlicher gemacht. Das Fortbewegen einer Last auf den schmalen, glatten Schienen durch drehen der ebenfalls glatten Triebräder kann bekanntlich damit erklärt werden, daß beim Abrollen der Räder die unendlich kleinen Unebenheiten des Radumfanges in diejenigen der Schienenoberfläche eingreifen, sich dagegen stützen und dadurch die Vorwärtsbewegung ermöglichen. Diese Unebenheiten, ins tausendfache übersetzt, bilden eine Zahnstange und zwar eine vielfache mit, wenn auch unregelmäßiger, doch verschränkter Verzahnung. |

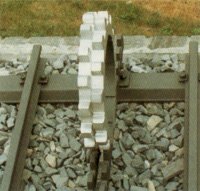

Zahnstange der Harzbahn. |

Die Abtsche Zahnstange der harzbahn besteht aus drei in Abständen von 35 mm parallel

nebeneinander stehenden Platten. Jede derselben ist eine einfache Zahnstange mit

Evolventen- verzahnung, hergestellt aus einem

Stabe von rechteckigem Quer- schnitt aus weichem, zähem Stahl. Diese Platten

sind so neben- einander angeordnet, daß die Zähne der einen je um 1/3

der Teilung gegenüber der Nachbar- platte versetzt sind. |

|

In ähnlicher Weise sind dann auch die 2640 mm langen Platten selber versetzt, so daß über einem Lagerstuhl nur der eine Strang gestoßen ist, während die beiden anderen mit vollem Stegquerschnitt durchlaufen. Gehalten werden die Platten über jeder Querschwelle durch einen Lagerstuhl, welcher zwischen die Platten greift und deren richtigen Abstand herstellt. Er besitzt seitlich Schultern, auf welchen die Platten aufgelegt sind und dient mit seinem unteren Teile zur Verbindung zwischen Zahnstange und Querschwelle. Der Grundsatz der teilung der Arbeit, wie wir ihn soeben bei der Zahnstange gefunden haben, ist aber auch bei den Abtschen Lokomotiven folgerichtig durchgeführt. Nicht nur enthält das Zahntriebrad die der Plattenzahl entsprechende Anzahl Zahnkränze, am Harz also drei, sondern es erhält auch jede Maschine mindestens zwei, bei späteren Ausführungen für sehr höhen Zahndruck, auch drei Zahntriebräder. |

|

Verzahnung und Federung der Zahnkränze. |

Ferner sind diese Zahntriebräder zwar gekuppelt, aber unter sich wiederum

verschränkt, so daß bei jedem Sechstel der teilung, also alle 20 mm, ein neuer

Zahneingriff stattfindet. Dadurch ist ein sehr ruhiger und saufter Gang der

Lokomotive in der Zahnstange erreicht, trotz allfälliger Ungleichheiten in der

Teilung. Damit aber die einzelnen Zahnkränze tatsächlich auch zum Anliegen und Arbeiten kommen, sind desselben nicht etwa auf die Triebachse festgekeilt, sondern durch Federn gehalten. Letztere sind so bemessen, daß sie sich um ein gewisses Maß zusammendrücken lassen und der ganze Zahnkranz also auf der Achse federt, wenn infolge Unregelmäßigkeiten der Zahnstange die Inanspruchnahme des einen Kranzes ein bestimmten Maß übersteigen wollte. |

|

|

Die Teilung der Arbeit ist übrigens noch weiter getrieben. Lokomotiven für so große Leistungen, wie die ins Auge gefaßten, erhalten unvermeidlich ein bedeutendes gewicht. Wenn nun auch die Reibung zwischen Schiene und Rad je nach der Witterung sehr wechselnd ist, so wäre es doch ganz unzweckmäßig, auf sie zu verzichten. Bei den Lokomotiven dieses Systems war daher das Bestreben maßgebend, jene Zugkraft, welche die Maschine infolge ihres Gewichtes abzugeben vermag, bis zur äußersten Grenze zur Fortbewegung des Zuges herbeizuziehen und nur den beständig oder zeitweise fehlenden Teil durch das Zahnrad zu ergänzen. Die Abtschen Lokomotiven sind daher in erster Linie Reibungsmaschinen mit allen Vorzügen und Nachteilen, welche diesen eigen sind. Als solche arbeiten sie längs der ganzen bahn, während die Zahnradvorrichtung ausschließlich auf den ungewöhnlich steilen, mit Zahnstange ausgerüsteten Strecken zur Tätigkeit kommt. Letztere besteht aus einem besonderen, zwischen oder über den Zylindern der Reibungsmaschine gelagerten Dampfzylinderpaar und der entsprechenden gewöhnlichen Übersetzungsvorrichtung zum Antriebe der Zahntriebachsen, die ihrerseits in einem besonderen Rahmen gelagert sind. Durch solche vollständige Trennung von Reibungs- und Zahnradtriebwerk ist neben anderem namentlich auch der große Vorteil erreicht, daß die Lokomotive tatsächlich auf allen Strecken der bahn, ob mehr oder weniger steil, mit ihrer vollen, der Verdampfungsfähigkeit des Kessels angemessenen Kraft arbeiten kann, indem auf den starken Steigungen, wo die Zugkraft, der eine faktor der Arbeit, sehr groß ist, langsam, auf den wagerechten oder wenig geneigten Strecken aber, wo die Zugkraft nur eine geringe zu sein braucht, entsprechend rasch gefahren wird. Im Mai 1885 kamen die ersten Lokomotiven dieser Bauart auf dem ersten Abschnitt der Harzbahn in Betrieb. Der Erfolg war ein glänzender. Das ganze Werk erregte in der Eisenbahnwelt Aufsehen und erhielt Besuche aus allen Ländern der Welt. 1886 war die ganze Linie vollendet. Sie hat volle Spurweite und bildet ein Glied der deutschen Vereinsbahnen; alle Personen- und Güterwagen, auch Langholzwagen gehen ungehindert auf dieselbe über. Ihre Länge ist 30,5 km. Im ganzen kommen 10 Zahnradstrecken vor mit zusammen 7,5 km Länge und Steigungen zwischen 40 und 60 v.T., deren längste 1450 m, deren kürzeste 202 m beträgt. Die Bogenhalbmesser betragen 240 bis 300 m. Die Reibungsstrecken haben Steigungen von 0 bis 25 v.T. und Krümmungen bis hinunter auf 180 m Halbmesser. Der Oberbau gewöhnlicher Art besteht aus Stahlschienen von 30 kg/m Gewicht und eisernen Querschwellen. Die Befestigung der Schienen, wie auch der Zahnstangenstühle auf den Schwellen erfolgt mittels Haken und Keilverschluß. Als Leistung war die Fortbewegung eines Zuges von 12o Tonnen in Aussicht genommen, mit einer Fahrgeschwindigkeit von 9 km in der Stunde auf den Zahnstangenstrecken und von 15 km auf jenen Reibungsstrecken, wo, ebenso wie auf der Zahnstange, die Züge aus Sicherheitsrücksichten geschoben werden mußten. Noch im gleichen Jahre erfolgte die Anwendung derselben Bauart auf der vollspurigen Werkbahn des Kommerzienrates Örtel in Örtelsbruch und auf einer Bahn von 69 cm Spurweite in den dortigen Schieferbrüchen. In Anbetracht der weit geringeren Leistung dieser Bahnen wurden die betreffenden Zahnstangen nur zweiteilig ausgeführt. Im folgenden Jahre wurde ein Teilstück der Puerto Cabello-Valencia-Bahn in Venezuela mit dreiteiliger Zahnstange ausgerüstet und im Jahre 1888 der für eine Verbindung von Visp mit Zermatt in Überlegung gezogene Entwurf einer Reibungsbahn mit 45 v.T. größter Steigung aufgegeben und die Bahn nach dem Abtschen vereinigten Reibungs- und Zahnradsystem ausgeführt. Von den 35,5 km langen Bahn erhielten sechs Stellen mit zusammen 7,5 km Länge Steigungen bis 125 v.T. und eine zweiteilige Zahnstange, die übrigen Strecken sind reine Reibungsstrecken nit 27 v.T. größter Steigung. Die Spurweite beträgt 1 m. Die Bogen haben Halbmesser von 80 m (im Bahnhofe Visp 50 m) in den Reibungs- und 100 m in den Zahnradstrecken. Das Gewicht der dienstfähig ausgerüsteten Lokomotive ist 29 Tonnen, wovon 21 Tonnen Reibungsgewicht, jenes der Züge 45 Tonnen. Im Jahre 1889 fand die in Rede stehende Bauart ihre esrte Anwendung für eine reine Vergnügungsbahn von Capolago, der Endstation des Luganersees, auf den 1700 m hohen Generoso an der schweizerisch-italienschen Grenze. Nach dem Vorbilde der Pilatusbahn erhielt diese Bahn 80 cm Spurweite, schärfste Bogen von 80 m Halbmesser und eine größte Steigung von 220 v.T. Gleichzeitig hatte die österreichische Regierung für eine unmittelbare Verbindung über den Erzberg und die gemeinsame k.k. Regierung für die Okkupationsländer in Bosnien und Herzegovina die Anwendung des Abt'schen gemischten Betriebs für bedeutende Bauten beschlossen. Die Linie Eisenerz-Vordernberg in Steiermark erhielt 20 km Länge und eine größte Steigung von 71 v.T. in den Zahnstangen-, 25 v.T. in den übrigen Strecken. Die Lokomotiven wurden noch kräftiger als jene am Harz hergestellt, so daß sie bergwärts Züge von 120 Tonnen, talwärts solche bis 200 Tonnen Gewicht befördern. Die bosnisch-herzegovinische Linie von Sarajevo bis Konjica, in einer Länge von 56 km, mit der bekannten Spur von 76 cm, erhielt eine größte Steigung von 60 v.T. für die 20 km langen Zahnstangenstrecken, von 15 v.T. für den übrigen Teil. In großem Maßstabe wurde die Zahnstange für die Überschienung der Kordilleren in Südamerika zwischen Mendoza und Sta. Rosa dienstbar gemacht. Auch in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, wo die ersten neuzeitlichen Zahnradbahnen zur Ausführung gekommen, fand die Abt'sche Bauart im Jahre 1890 ihre erste Anwendung zur Ersteigung des 4320 m hohen Pike's Peak im Staate Colorado. Die dortige Bahn hat 250 v.T. Steigung, 15 km Länge; sie beginnt 2200 m über dem Meer. In rascher Reihenfolge kamen sodann weitere Bahnen in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Indien, England, Japan, S. Domingo, Spanien, Ungarn, Syrien, Australien, usw. zur Ausführung, bis 1905 ingesamt 48 Linien mit rund 920 km Länge, davon 340 km mit Zahnstange, auf welchen 245 Maschinen, meistens Dampflokomotiven, aber auch eine größere Anzahl elektrischer Motoren, mit einer Gesamtleistung von rund 60000 Pferdestärken den Dienst versehen. Die Abt'sche Zahnstange gesttatet hinsichtlich Plattenzahl, Stärke und Einrichtung für besonders starke Gefälle eine bequeme Anpassung an die verschiedenste Verhältnisse. |

| System Klose-Bissinger | |

|

Fast gleichzeitig mit der Harzbahn wurde im Großherzogtum Baden die Linie

von Freiburg nach Neustadt in Angriff genommen und bei den zu überwindenden

Höhenunterschieden ebenfalls für Zahnradbetrieb eingerichtet. |

Zahnstange der Höllentalbahn. Klose-Bissinger. |

|

Den Lokomotiven wurde die Abt'sche Anordnung der Harzmaschienen zugrunde gelegt

mit drei gekuppelten Reibungsachsen, jedoch ohne hintere Laufachse, mit zwei ebenfalls

gekuppelten, durch einen zweiarmigen Hebel angetriebenen Zahnrädern, mit einem

Dienstgewicht von rund 43 Tonnen. Als Zahnstange dagegen wurde eine der

Riggenbach'schen verwandte Leiterstange verwendet. Dieselbe besteht aus zwei C förmigen

Wangen mit dazwischen angeordneten Zähnen von trapezförmigem Querschnitt, die jedoch

an den Enden nicht vernietet, sondern mit einem runden Halse passend in die Wangen

gesteckt sind. Damit bei der Arbeit ein Drehen der Zähne nicht eintrete, liegen diese mit

ihrer Unterfläche auf einer an der Innenseite der Wangen ausgewalzten Rippe auf. Die

einzelnen Stücke sind mit kräftigen Laschen verbunden. Um der Zahnstange die gewünschte

Höhenlage über den Fahrschienen zu geben, ist sie über jeder Querschwelle auf

gußeiserne Stühle geschraubt. |

Zahnstange Klose. |

Eine ähnliche Zahnstange, jedoch mit gepreßten Stühlen, kam 1890 auf der

Zahnstangebahn von St. Gallen nach Gais in der Schweiz, ferner 1892 auf dem 2,2 km

langen Teilstück Honau-Lichtenstein der württembergischen Staatsbahnen, beide Male

unter der Leitung des Oberbaurates A. Klose zur Verwendung. Im ganzen sind nach

dieser bauart bis heute fünf Linien gebaut worden. |

| System Locher | |

|

Am vielbesuchten Vierwaldstättersee, dem Rigi gegenüber, liegt der

Pilatus,

das Urbild eines richtigen Alpenstockes mit ähnlicher Rundschau auf die

Niederung wie am Rigi, dazu mit großartigem Überblick über einen der schönsten

Hochgebirgsteile der Schweiz. Dagegen ist die Geländebildung hier sehr schwierig,

wild und zerklüftet, während die Verhältnisse am Rigi für die Bahnanlage güsntige

waren. Auch dieser Berg sollte seine Bahn erhalten. Eduard Locher im Verein mit

seinem Schwager Guyer-Freuler stellte sich diese ebenso anregende wie schwierige

Aufgabe und führte sie in den jahren 1886 bis 1888 glänzend durch. |

|

Am Pilatus war ohne ganz außergewöhnliche Kosten an die Anwendung der

bisher üblichen Steigungen nicht mehr zu denken. Die Erbauer entschlossen sich

daher zur Anwendung einer neuen Zahnstange, einer solchen mit liegenden Zähnen,

wobei die Steigung der Bahn für den sicheren Eingriff der Zahnräder ganz außer

Betracht fiel. |

|

Oberbau Locher. |

Diese Zahnstange besteht dem Wesen nach aus einer beiderseitig gezahnten Platte,

derart gelagert, daß gleichzeitig zwei einander gegenüberliegende Zahnräder in

dieselbe eingreiffen. Sie ist ihrer Länge nach auf trapezförmige Langschwelle genietet

und diese endlich mit Winkelstücken auf die Querschwellen befestigt. Die Bahn hat eine

Länge von 4,6 km mit Steigungen bis zu 480 v.T. Eine weitere Anwendung dieser

wohlerwogenen, vollste Sicherheit bietenden und in ihrer Ausführung sehr gelungenen

Bauart ist seither nicht erfolgt. |

| System Peter | |

Zahnstange Peter. |

Senkrechte Eingreifung auf eine Peterschen Zahnstange. |

|

Dieses System, das ähnlich des Lochers ist und eine senkrechte verzähnte Schiene mit

etwa 50 kg/m in Gewicht benützt, wurde für Linie gemischter Betrieb entwürft. Die Zahnstange

ist so gemacht, daß auch eine senkrechten Eingreifung verwirklichen

läßt. |

| System Telfener | |

Zahnstange Telfener. |

Im Jahre 1891 bemühte sich Graf Telfener um den Bau einer Zahnradbahn nach dem

romantisch gelegenen, von herrlichen Tannenwaldungen umgebenen Vallom- brosa. Angeblich

aus Billigkeitsrücksichten wurde eine abgeänderte Form der Plattenzahnstange gewählt und

in Belgien zur Ausführung gebracht. |

|

Diese Zahnstange besteht aus zwei einfachen, mit den Schenkeln zusammengenieteten Winkeleisen, deren wagerecht liegende Schenkel zum Befestigen auf Querschwelle diene, während die aufrecht stehenden die Zahnung tragen. Für größere Inanspruchnahme werden zwischen die beiden Winkeleisen noch ein bis zwei Zahnplatten eingelegt. |

|

| System Strub | |

|

Nachdem sich seit Jahren eine Reihe von Technikern mit der Anlage einer

Bahn auf die Jungfrau, einer der bekanntesten

Gipfel der Berner Alpen,

beschäftigt und einige zum Teil hochinteressante Entwürfe zutage gefördert

hatten, ohne eine Verwicklung ihrer Pläne zu erreichen, war es dem ebenso

tatkräftigen, wie vermögenden Industriellen und Präsidenten des Verwaltungsrates

der Nordostbahn, Guyer-Zeller, vorbehalten, dieses kühne Unternehmen der

Verwirklichung entgegen zu führen, so daß bereits im Sommer 1896 die

Arbeiten begonnen werden konnte. Der 2068 m über Meer gelegene Gipfelpunkt Scheidegg der Wengern- alpbahn wurde als sehr günstige Ausgangspunkt für die künftige Jungfraubahn gewählt; deren Gesamtlänge zu 10 km angenommen ist. |

|

Zahnstange Strub. |

Das erste, 2 km lange, durch sanft ansteigende Gelände führende Stück, mit

124 v.T. größter Steigung, das baulich geringe Schwierigkeiten bot, wurde

Ende September 1898 dem Betriebe übergeben. An der Fortsetzung wird seither eifrig

gearbeitet. Herr Guyer-Zeller hoffte 1904 den Gipfel des berges zu erreichen, starb aber

schon 1899. Zur Zeit, 1905, sind 5 km vollendet. |

Es wurde erwartet, daß die eigentliche Jungfraubahn, trotz einer Größtsteigung von nur 250 v.T. in ihren höheren Abschnitten mit allerlei, durch Vereisung oder dergleichen hervorgerufenen Schwierigkeiten zu kämpfen haben dürfte. Der damalige technische Direktor der Bahn, E. Strub, brachte daher eine neue Zahnstange in Anwendung. Diese Zahnstange besteht aus einer kräftigen, hohen Breitfußschiene, in deren Kopf de gewÇohnliche Evolventenverzahnung eingeschnitten ist. Der Übergang des Schienensteges in den Kopf wird durch zwei schiefe Flächen gebildet. Dieselben sollten ursprünglich einer Zangenbremse als Angriffsfläche, und gleichzeitig auch als Führung gegen allfälliges Aufsteigen der Zahnräder dienen. Dem letzteren Zwecke können solche Zangen dienstbar gemacht werden, doch zeigen die Betriebserfahrungen, daß sie bei Zahnradbahnen nur beschränkten Wert haben; von ihrer Verwendung als Bremsen mußte aus naheliegenden Gründen gleich anfans abgesehen werden. |

|

| System Seefehlner | |

|

Dieses System tätsachlich eine Vereinfachung des Systems Abts ist, um das

dort wo möglich anzuwenden. Diese Bauart eine einzelne, 50 mm Dicke, Abt'sche Zahnstangeplatte benützte, die ähnlich der Abt'scher Bauart auf Stühle geschraubt wurde.

Es ist daher wesentlich, daß jede der Zahnräder der Lokomotive hinsichtlich der andere

1/2 der Teilung versetzt wird um immer ein der Zähne in Eingreifung sicher zu

haben. |

| © Eugeni Pont, 1998 |